サイエンスデイズってどんなところ?

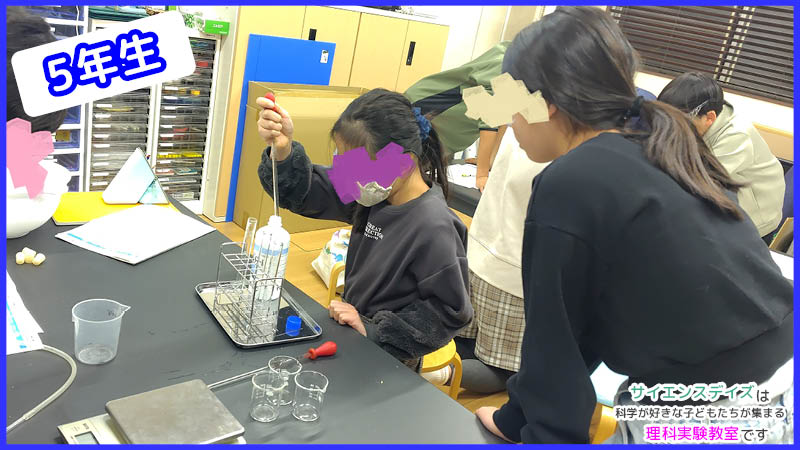

サイエンスデイズは、子どもたちの「なんで?」「やってみたい!」という気持ちを大切に、自分の手で“ふしぎ”を確かめながら学ぶ、体験型の理科実験教室です。

科学は、ただ見るだけでなく、やってみるからこそわかるおもしろさがあります。

正解を覚えるだけでなく、自分の考えを育てていく、そんな学びをここから一緒に始めてみませんか?

ワクワク楽しく学べる理科実験教室

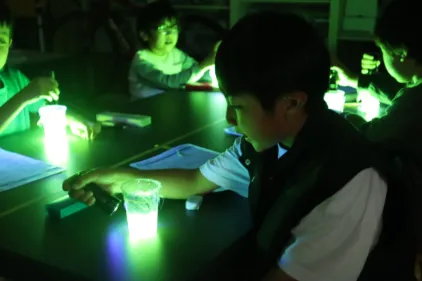

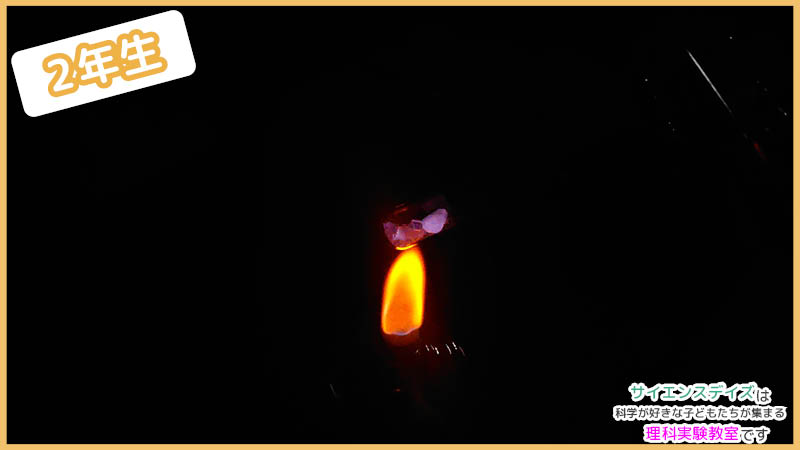

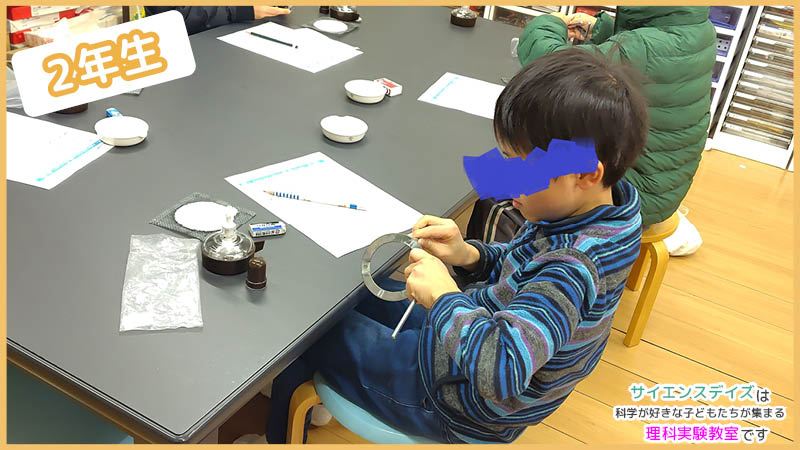

ブラックライトで光るスライムや、顕微鏡でのぞくミクロの世界。

毎回の授業では「えっ!?」「すごい!」と、子どもたちの目が輝きます。

見る・触る・試す──体験を通して、理科のおもしろさに夢中になります。

楽しいだけでは終わらない。

自分の手で確かめ、考え、学ぶワクワクが、ここにはあります。

教室の外でも科学体験

教室の中だけが学びの場ではありません。

サイエンスデイズでは、外に出て体験する“生きた科学”も大切にしています。

たとえば、川の中に入り、生き物を観察する自然調査。 大学では、VRやドローンといった最新技術にも触れます。

実際に「見て・触れて・驚く」ことで、科学はもっと身近で、おもしろくなる。 子どもたちの「なにこれ!」「もっとやってみたい!」という気持ちは、教室を飛び出すことでさらに広がります。 そんなリアルな体験を、これからもたくさん届けていきます。

通いやすい場所

サイエンスデイズは静岡大学や浜松北高校のすぐ近く。

バス停(犀ヶ崖)もあり、公共交通機関でも通いやすい立地です。

初めての習い事でも、「場所がわかりやすい」「送り迎えしやすい」とご好評いただいています。

→ 詳細の場所はこちらから

数ある習い事の中で、なぜ理科実験教室なの?

プログラミング、スポーツ、音楽など、さまざまな習い事がありますが、その中でもサイエンスデイズが選ばれている3つの理由をご紹介します。

🔬 実際の授業を覗いてみませんか?

「うちの子でも楽しめるかな?」「どんな雰囲気なんだろう?」

そんな疑問は、実際に見て・体験してもらうのが一番です!

年齢に応じたコースで学べる

サイエンスデイズでは、園児から小学生高学年まで、お子様の発達段階に合わせて、「遊び」から始まり、「自分で考えて試す」楽しさへと、少しずつ“科学との向き合い方”を深めていきます。

こうした考えをもとに、単に実験を体験するだけでなく、年齢ごとに変化するお子様の“学びの芽”を見逃さず、やさしく育てるコース設計を大切にしています。

以下では、お子様の学年に応じた各コースの特長をご紹介。

ぜひご家庭に合った学びのステップをご確認ください。

お子さまと保護者の声

ここまでご紹介してきたように、サイエンスデイズでは「理科」を通して、子どもたちが”好き”や”得意”を見つけるきっかけを大切にしています。 一つの分野に特化するのではなく、さまざまな実験・観察・工作で科学の入口を広げる教室として、多くのご家庭にご支持いただいています。

以下では実際に通っているお子さまと保護者の方々の声をご紹介しますので、入会をご検討の際の参考にぜひご覧ください。

サイエンスデイズに通って成長できたこと

子どもが成長したなと感じたこと

— 毎週教室の日を楽しみにしています。もともと工作は大好きでしたが、教室に通うようになってから、益々好きになったと思います。最近は紙を使って「室内用キックボード」を一人で考え、作成し、実際に乗って遊んでいました。

(2025年度 1年生 女の子のご家庭から)

— 以前より、物事に対して「どうしてそういう風になっているのか」を考えるようになった気がします!

分からないことは調べたり、家族で話して考えてみたりと知識が広がっていくのを感じています。毎週とても楽しみに通っていて、その日した実験を嬉しそうに話してくれていて、こちらも毎回違った反応に成長が感じられて嬉しいです!

(2025年度 小学3年生 男の子のご家庭から)

🌟 今なら無料体験実施中!

まずはお気軽にお試しください

実際に体験された保護者の方からも高い評価をいただいています。

「想像以上に楽しそうで、子どもの目がキラキラしていました!」

安心の講師紹介・教室の実績

経験豊富な講師の紹介

サイエンスデイズでは、理系出身の講師が授業を担当しています。代表の林田は、静岡大学大学院で宇宙工学の研究に携わり、その後も大学や企業で科学技術の実践教育に関わってきました。

理科や工学の知識だけでなく、子どもたちへの指導経験も10年以上に及び、「わかりやすく、楽しく、でもきちんと考えさせる」指導スタイルに定評があります。

研究成果が社会で評価されました

サイエンスデイズでは、授業の一環として子どもたちによるグループ研究を行っています。この教室での取り組みは、地域の「浜松プレゼンテーションコンテスト」において毎年高く評価され、継続的にさまざまな賞を受賞しています。

🏅 これまでの主な受賞歴

- 【2020年度】浜松医科大学長賞

- 【2021年度】浜松科学館館長賞/グループ研究優秀賞/ヤマハ賞

- 【2022年度】グループ研究優秀賞/株式会社丸八 奨励賞

- 【2023年度】日研フード株式会社 奨励賞

- 【2024年度】最優秀賞

- 【2025年度】浜松医科大学長賞/株式会社丸倉 奨励賞

こうした成果は、子どもたち自身の努力によるものですが、私たちはその過程での思考の深め方・まとめ方・発表の仕方を丁寧にサポートしています。

このように「ただ楽しい」で終わらせず、自分の考えを深めて、わかりやすく伝える力を育てています。

サイエンスデイズに入るときの不安|よくあるご質問

「うちの子でも大丈夫かな?」「女の子でも楽しめる?」「不器用だけど…」

そんな不安をお持ちの保護者様、ご安心ください!多くのご家庭が最初に感じる疑問や心配事にお答えします。実際に参加されたお子様はみんな「楽しかった!」「また来たい!」と笑顔で帰っていかれます。

Q:何歳から参加できますか?

→ 年長(5歳)からご参加いただけます。対象は園児〜小学生です。

Q:女の子でも楽しめますか?

→ もちろんです!現在もたくさんの女の子が通っており、毎年増えています。

Q:手先が不器用だけど、うまくできるか心配です…

→ 大丈夫です!実験は結果よりも「やってみる過程」を大切にしています。スタッフがしっかりサポートします。

Q:文章を書くのが苦手でも大丈夫ですか?

→ 言葉でうまく説明できなくてもOK!何度も練習する中で、気がつくと「自分の言葉でまとめる力」が自然と身についていきます。

Q:保護者は見学できますか?

→ はい、体験授業では保護者の方も一緒にご覧いただけます。

より詳しい内容は → よくある質問ページをご覧ください

🚀 準備はOK!科学の冒険を始めましょう

ご不明な点も解消されたと思います。

あとは実際に体験して、お子様の反応を見てみませんか?

心よりお待ちしております。

体験授業申込・料金のご案内

疑問や不安が解消されましたら、次は実際に実験教室の授業を体験してみませんか?

料金・時間割をご確認の上、お気軽にお申し込みください。

時間割とお月謝について

【2026年度スケジュール(2026年3月30日から)】

| 学年 | 曜日・時間 | 月謝(税込) |

|---|---|---|

| 年長 | 火・土 15:30~16:15 | 9,900円 |

| 小1 | 水・金 16:35~17:35 | 11,000円 |

| 小2 | 月・木 16:35~17:35 | 11,000円 |

| 小3 | 火・土 16:35~17:35 | 11,000円 |

| 小4 | 水・金 17:45~19:15 | 14,300円 |

| 小5 | 月・木 17:45~19:25 | 14,300円 |

| 小6 | 火・土 17:45~19:25 | 14,300円 |

※施設管理費について

4月・8月・12月に施設管理費1,650円(税込)を別途いただいております。

- 工作実験材料・器具の使用料

- テキスト・ワークシート代

- 保険料(安心して実験いただけます)

無料体験授業の流れ

体験申し込みから当日までの流れはとてもシンプル。3つのステップでご案内します。

・体験希望の日時

・ご質問などがあれば

ご見学いただけます

LINEで簡単!体験申し込み

お子さまの学年の時間をご確認いただけましたら、LINEで体験のお申し込みをお願いします。

お子様に「理科って楽しい!」と感じてもらえる日を、 心よりお待ちしています!

LINEをお使いでない方はお問い合わせページからもお申し込みいただけます。