科学実験の基本から実践まで 実験を正しく行うためには、基本的なルールと手順を理解することが重要です。このガイドでは、準備から結果の分析まで、科学的な実験の進め方を詳しく解説します。

まずは基本:研究と実験の違いを理解しよう

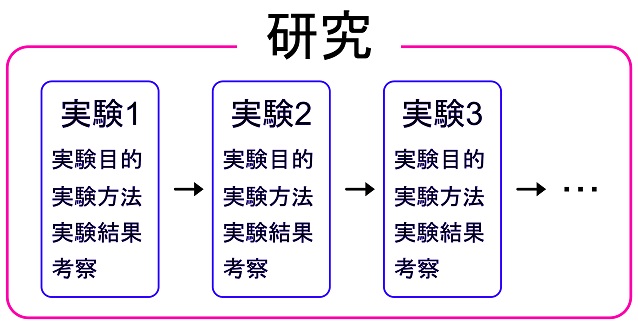

理科の自由研究を進めるうえで、まず「研究」と「実験」のちがいを理解しておくことが大切です。

この2つの言葉はなんとなく似ているように感じるかもしれませんが、実は役割が大きくちがいます。

辞書を見てみると、それぞれこんな意味になっています:

- 研究:実験や観察などを通して、事実や理論を明らかにすること

- 実験:仮説が正しいかどうかを、対照実験など一定の条件で確かめること

つまり、「研究」は目的、「実験」はそのための手段ということです。

イメージでいうと、研究という大きなかたまりの中に、いくつもの実験が含まれている形です。

科学的実験の3つの大事なルール

科学の実験をやるときには、守っておきたい「3つの大事なルール」があります。これをちゃんと押さえておくと、信頼できる結果が出せるし、「おっ、この実験ちゃんとしてるな」と思ってもらえるはずです。

「やってみて面白かった」から脱却して、人に評価されるような実験を行いましょう。

条件をそろえる対照実験

対照実験っていうのは、「調べたい条件」だけを変えて、それ以外は全部同じにするやり方です。これをやると、何が結果に影響したのかがはっきりわかります。

たとえば「肥料の量が植物の成長にどう関係するか」を調べたいなら、肥料の量だけを変えて、それ以外(水、日光、温度、土など)は全部そろえておきます。もし他の条件もバラバラだったら、どれが成長に関係したのか分からなくなってしまいますよね。

こうやって条件をコントロールすることが、実験の信頼性を上げるポイントになります。

誰がやっても同じになる実験にしよう

再現性というのは、「他の人が同じ実験をしても、同じ結果が得られるかどうか」ということです。科学では、この再現性がとても重要なポイントになります。

そのためには、使った道具や材料、測定方法、手順などをできるだけ詳しく記録しておくことが大切です。誰が読んでも同じように実験できるようにしておけば、再現性のある実験になります。

特に手順は、小学生3年生ぐらいでも理解できるくらい、わかりやすく丁寧に書いておくことを心がけましょう。

数字で見えるデータを集めよう(五感に頼りすぎない工夫)

実験では、「なんとなくそう思った」という主観的な感覚ではなく、数字などの具体的なデータに基づいて結論を出すことが大切です。

特に「音が大きく聞こえた」「柔らかく感じた」など、感覚に頼った判断をなるべく避けることが重要です。人によって感じ方は違うため、再現性や客観性に欠けてしまうからです。

たとえば「よく聞こえるスピーカー作り」というテーマでは、つい聴覚で判断しがちですが、騒音計を使って音の大きさを数値(デシベル)で測ることで、誰が見ても納得できるデータに近づけることができます。

また「スライムの柔らかさ」を調べる場合は、ビー玉を落として完全に包まれるまでの時間を測定する、「ケーキのおいしさ」なら多くの人に5段階評価をしてもらうなど、工夫次第で感覚的なテーマでも客観的なデータを得ることができます。

このように、一見すると数字にしにくいテーマでも、「どうすれば感覚を数値にできるか?」という視点を持つことで、立派な科学実験に変わります。

実験を始める前の3つのポイント

実験の内容が決まったら、いよいよ実際に手を動かす段階に入ります。 でも、いきなり始めるのはちょっと危険かもしれません。

実験をうまく進めるためには、始める前の準備がとても大切です。準備が不十分だと、途中でトラブルが起きたり、思ったような結果が得られなかったりすることもあります。

効果的な実験にするには、まず「何のためにこの実験をするのか」をはっきりさせて、実験条件を整理しておくこと。そして、安全に行えるかどうかも事前にしっかりチェックしておきましょう。

仮説をしっかり立てよう

実験を始める前には、「たぶんこうなるんじゃないか」という予想、つまり仮説を立てましょう。仮説があると、実験の方向がハッキリするし、何を測ればいいのか、どんな条件にすればいいのかも決めやすくなります。

たとえば「温度が高いほど反応が早くなる」みたいに、ちゃんと測れる内容の仮説にしましょう。そして「なぜそう思ったのか」という理由も、自分なりに考えておくと、実験の組み立てがもっとスムーズになります。

仮説は、実験の「設計図」みたいなもの。しっかり立てることで、ムダなく実験を進められます。

道具と材料、安全のチェックも忘れずに

実験で使う道具や材料は、事前にリストを作って、足りないものがないかしっかり確認しておきましょう。直前になって「あれがない!」となると、それだけでやる気がなくなってしまうこともあります。

また、測定機器の使い方は、実験を始める前にしっかり把握しておくことが大切です。正しく使えていないと、データが出ていても意味のない結果になってしまうことがあります。

以前、教えていた児童の中に、糖度計の使い方を間違えてしまった子がいました。本来は光を遮るための分銅を使う必要があるのに、それを忘れて測定してしまい、結果的に一から実験をやり直すことになってしまいました。このようなミスを防ぐためにも、事前の確認はとても大事です。

薬品を使う場合には、特に注意が必要です。酸やアルカリ、有機溶媒などを扱うときは、それぞれの特徴や注意点を事前によく調べて、安全対策をしておきましょう。SDS(安全データシート)を参考にして、手袋やゴーグルなどの保護具を準備しておくと安心です。

どんな実験であっても、できるだけ大人の人に見守ってもらうようにしましょう。そして、もしものときに備えて、応急処置の方法や対応の流れも確認しておくことが大切です。

条件と変数を整理しよう

実験をするときは、変える条件(独立変数)と、結果として測るもの(従属変数)をはっきりさせておく必要があります。それに加えて、ずっと同じにしておく条件(制御変数)も整理しておきましょう。

たとえば「水温と砂糖のとける速さ」を調べたいときは、水温を変えて(独立変数)、とけるまでの時間を測り(従属変数)、砂糖の量や水の量、かき混ぜる速さなどは同じにしておきます(制御変数)。

こうやって整理しておくと、実験中に迷わず、正確なデータが取れるようになります。

実験データの正しい収集法

実験で得られるデータは、研究の価値を決めるもっとも重要な要素です。 同じ実験でも、データの集め方や記録の仕方次第で、その意味や信頼性は大きく変わってきます。

正確でくわしいデータを記録することで、実験結果の信頼性が高まり、あとで分析をしたり、ほかの人が同じ実験をして確かめたりすることもできるようになります。 データは「証拠」として、科学的な結論の土台になります。

すべてのデータを記録しよう

実験では、予想通りの結果だけでなく、うまくいかなかった結果や「失敗かな?」と思うようなデータもふくめて、すべて記録しましょう。 科学の世界では、仮説に合わない結果や予想外のことが、思いがけない発見につながることも多いのです。

たとえば飛行機を飛ばす実験では、「うまく飛ばなかったから記録しない」とする子も少なくありません。 でも、自分が納得できなかった結果でも、記録に残すことで、あとで原因を考えたり、改良するヒントが見えてきます。

条件や気づきもあわせて記録しよう

データを記録するときは、数値だけでなく、

- 測定したときの条件(場所、時間、天気など)

- 観察した現象

- 実験中に気づいたこと

なども一緒に書き残しておきましょう。これによって、あとから実験を見直したり、ほかの人に説明したりしやすくなります。

そして、記録はなるべく実験直後に行うことが大切です。あとから思い出して書こうとすると、うっかり忘れてしまったり、記憶があいまいになってしまうことがあります。

写真や動画で見たままを記録しよう

実験では、数値だけでは伝えきれないような変化や様子を、写真や動画で記録しておくこともとても大切です。 たとえば、色の変化や結晶ができていく様子、反応が進む過程などは、見た目の記録がとても役に立ちます。

写真を撮るときは、大きさがわかるように定規やコインなどの「比較できるもの」も一緒に写しておくと良いです。さらに、照明・カメラの角度・距離などの条件もできるだけそろえて撮ることで、あとで比べやすくなります。 また、写真は縦よりも横向きで撮っておくと、自由研究のまとめやすさがぐんとアップします。

動画は、反応の進み方や時間による変化を残したいときに特に便利です。動きのある変化をそのまま記録できるので、あとで見直すときにとても参考になります。

実験結果の整理と分析

実験で集めたデータは、そのままではただの数字や記録にすぎません。

でも、きちんと整理して分析することで、そこからいろいろなことがわかるようになります。

グラフにしたり、数字の動きを見たりすることで、「なぜこうなったのか」「何がわかったのか」をはっきりさせることができます。

予想と違う結果が出たときにも、それをどう考えるかが大事です。実験は一回で終わるものではなく、くり返し試して新しい発見につなげていく活動です。

データを表やグラフで見える化しよう

集めた数値は、表やグラフにまとめることで、どんな変化があったのかがひと目でわかるようになります。

表にすることで、データをきちんと整理でき、グラフにすれば変化の様子や関係がパッと見て伝わるようになります。

グラフをつくるときは、実験の内容に合ったタイプ(折れ線グラフ、棒グラフ、散布図など)を選びましょう。

軸の名前、単位、タイトルをきちんと書いて、だれが見ても分かりやすいグラフにすることがポイントです。

特に、Excelやスプレッドシートでグラフをつくると、最初はタイトルや単位が自動で入っていないことが多いので、忘れずに自分で追加するようにしましょう。ちょっとしたひと手間で、伝わりやすさがぐんと変わります。

予想とちがったらチャンスかも?

もし実験の結果が自分の予想とちがっていたら、「失敗だ!」と思うかもしれません。でもちょっと待って。

まずは、測定ミスや条件のミス、器具の不具合がなかったかをチェックしてみましょう。それでも間違いがなければ、その「予想外の結果」こそが大事なヒントになります。

「なぜ予想とちがったんだろう?」と考えることで、仮説の見直しや新しい視点が生まれます。

科学の世界では、びっくりするような結果からすごい発見につながることがたくさんあります。

だからこそ、思っていた通りにならなかったデータも、ちゃんと向き合ってみることが大切なんです。

次の実験につなげよう

今回の実験を通して得られた結果をもとに、「もっとこうしてみたらどうだろう?」という次の実験を考えてみましょう。

たとえば、

- 実験の条件の範囲を広げてみる

- 測定の回数を増やしてデータの精度を上げてみる

- ちがう方法や材料を使って、別の角度から確かめてみる

といった工夫ができます。

また、今回の実験でうまくいかなかったところや、もっと改善できそうな点があれば、それをメモしておくことで、次に活かしやすくなります。

さらに、「今回の実験では確かめきれなかったけど、気になったこと」や「やってみて出てきた新しい疑問」も、どんどん書き出しておきましょう。

こうして実験を積み重ねていくことで、1回の実験だけでは見えてこなかったことも、少しずつわかってきます。

科学の面白さは、こうした「次につなげる力」の中にあるとも言えます。

よくある質問

実験を進める中で、よく出てくる疑問をまとめています。困ったときの参考にしてください。

Q. 対照実験で条件をそろえるのが難しいです

A. 完璧に条件をそろえるのは家庭では難しいことが多いです。温度・湿度・気圧などは環境に左右されるからです。

それでも大切なのは:

- できる限り条件をそろえる努力をする

- ズレがあったら、その分も記録しておく

たとえば、室温が実験中に2℃変化したら、「室温が+2℃変わった」など記録し、その影響を考察に入れてみましょう。

また、同じ日の同じ時間帯・同じ場所で実験するなど、できる範囲で条件を統一すれば十分、有効な対照実験になります。

Q. 実験結果が予想と全然違いました。失敗ですか?

A. 予想と違っても、それは「失敗」ではなく 「新しい発見のきっかけ」 かもしれません。

まずは、

- 測定ミス

- 手順のミス

- 器具の不具合

がなかったか確認してください。それでも結果が変わらなければ、

「なぜ違ったのか?」を考えてみることで、新しい仮説が見えてくることもあります。

予想外の結果もすべて記録し、原因を分析すれば、むしろ評価される実験になりますよ。

Q. 良い仮説が思い浮かびません

A. 仮説は日常の「どうして?」から始めて大丈夫です。

。たとえば:

- 「温度が高いと反応が早くなるかな?」

- 「重いものほど速く落ちるかな?」

のようなシンプルで測定可能な内容で十分です。インターネットや本をヒントに「この条件を変えたらどうなる?」と考えるのも〇。最初から完璧でなくてOK。実験を進めながら修正できます。

Q. 安全な実験のために最低限気をつけることは?

A. 安全面では、以下の3つを必ず守りましょう:

- SDSの確認 → 酸・アルカリ・有機溶媒など、薬品は使う前にデータシートで注意点をチェック。

- 大人の見守り → 一人で実験するとトラブル時に困ることがあります。できれば大人の方と一緒に。

- 保護具の着用 → 手袋・ゴーグル・エプロンなどは「ちょっとくらいで大丈夫」は禁物。必ず装着してください。

Q. データ記録で見落としがちなポイントは?

A. 見落としやすいのは、「うまくいかなかったデータ」と「測定時の条件」です。

- 成功だけでなく「うまくいかなかった結果」も必ず記録しましょう。振り返ると意外な発見につながることも。

- 室温・湿度・時間など、測定条件も一緒に書いておくと結果分析がしやすくなります。

- 記録は必ず実験直後に。 後から書くと詳細を忘れてしまいがちです。

- 実験中に思いついた小さなメモも、後から役立つ情報になることが多いので書き留めておきましょう。

Q. 測定の精度を上げるにはどうすればいいですか?

A. 精度を上げるには、以下のポイントを意識しましょう:

複数回測定

→ 同じ条件で3回以上測定し、平均値をとることで偶然の誤差を減らせます。

器具のチェック

→ 測定器具は使い方を事前に確認し、できれば校正も行う。デジタル器具なら電池や設定もチェック。

測定のルール化

→ 例えば、温度を測るときは「液体に入れて30秒待ってから測定」「容器の中央部で測る」などルールを定めて守る。

有効数字に注意

→ 測定器の精度に応じた有効数字で記録することも重要です。