1.ペーパークロマトグラフィーの原理色を分解できるのか?

どうしてペーパークロマトグラフィーで色を分解することができるの?

色を分解するための原理を理解するためには「1.色のでき方」「2.毛細管現象」の2つを知っておく必要があります。

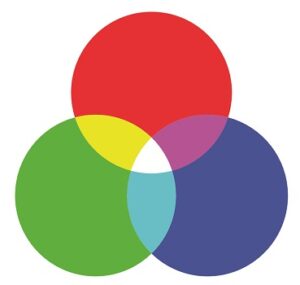

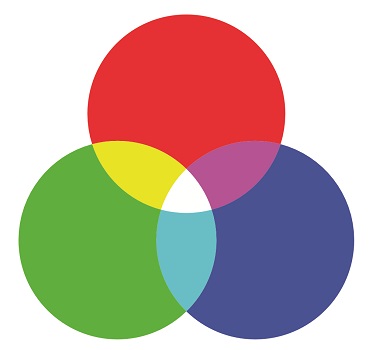

1.1 ペーパークロマトグラフィーと色の三原色

まずは色のできた方についておさらいをしていきましょう。

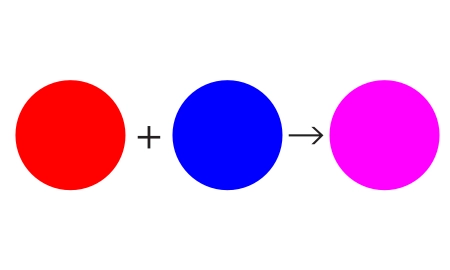

例えば絵具の赤色と青色を思い浮かべてください。混ぜるとどのような色になるでしょうか。

おそらく多くの人が紫色になると考えたのではないでしょうか。

その紫色になった色に追加で黄色や緑色やオレンジ色を混ぜていきましょう。

すると、灰色や黒色になることを想像できたかと思います。

このように、混ぜれば混ぜるほどに黒に近づくような混ぜ方を「減法混色」と言います。

色については下記ページにまとめてありますので、詳しく知りたい方はそちらをご確認ください。

「光の三原色」と「色の三原色」と「色の見え方」

光の三原色(RGB)と色の三原色(CMY)の違いを図解でやさしく解説!意味や色の見え方の仕組みが気になる方におすすめです。

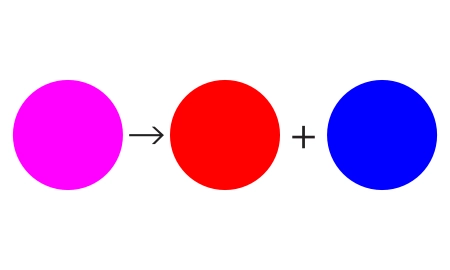

ペーパークロマトグラフィーではこの減法混色の考え方を逆にとらえます。

つまり、赤色と青色を合わせて紫色が出来たとしたならば、紫色を分解して赤色と青色を出すことも可能であるという考え方です。

同じように、赤色と青色と黄色と緑色とオレンジ色を合わせて灰色が出来たとしたならば、灰色を分解して赤色と青色と黄色と緑色とオレンジ色を出すことも可能です。

1色に見えても、その中にはさまざまな色が隠れているといることが分かるね

1.2 ペーパークロマトグラフィーと毛細管現象

隠れている色をどんな方法で分解する?

色を分解する方法を理解するためにも毛細管現象について知っておきましょう。

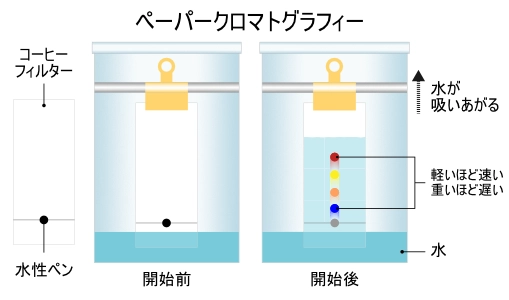

毛細管現象とは、簡単に伝えるならば液体が紙に吸われて紙の上に上がっていく現象です。

この毛細管現象によって、水がコーヒーフィルターに吸われていきます。

吸われている水に乗っかるようにして、水性ペンの色素が運ばれていきます。

この色素ですがすべてが同じ重さではなく、軽い色素もあれば、重い色素もあります。

そのため、軽い色素はどんどん先に進み、重い色素はなかなか先に進みません。

このように、使っている色素によって重さが異なるため、進み方に差ができてきます。

そしてその結果として、色を分解することが出来るのです。

色素の重さの違いを利用して色を分けているのか!

2.ペーパークロマトグラフィーで水性ペンの色の分解実験

難しい理屈ばかりを書いてきてしまいましたが、実際に実験を行って観察してみたほうが理解が速いです。この実験で使用する道具は、身近なところで手に入りやすいものばかりです。しかも安全に出来る実験ですから、軽い気持ちで実験を行ってみましょう!

2.1 準備する道具

- 水性ペン(ペンテルの茶色

- コーヒーフィルター(紙フィルター

- はさみ

- プラスチックコップ

- 割りばし

- セロハンテープ

2.2 ペーパークロマトグラフィーの実験方法

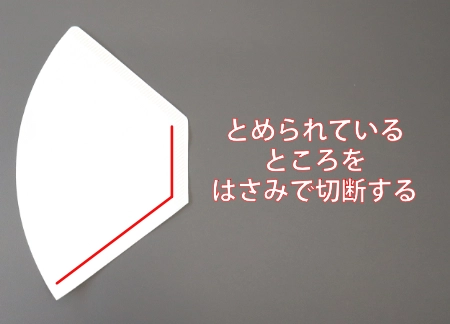

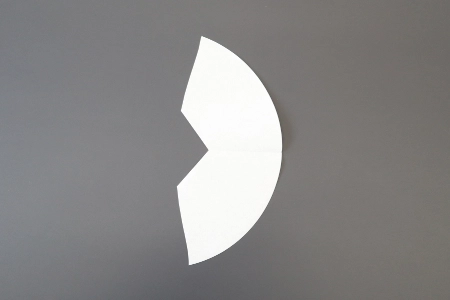

1.コーヒーフィルターの一部をはさみで切断します。

2.コーヒーフィルターを写真のように広げます。

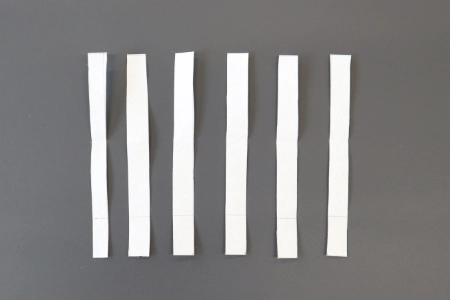

3.たて10cm・横はば1cmの四角形をいくつか作ります。

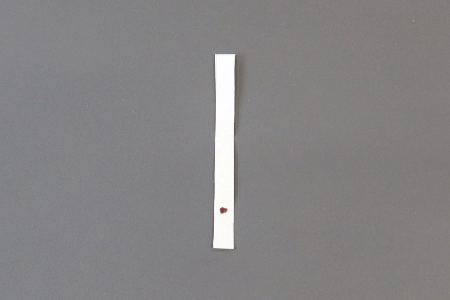

4.コーヒーフィルターの下から2cmぐらいのところに色を付けます。

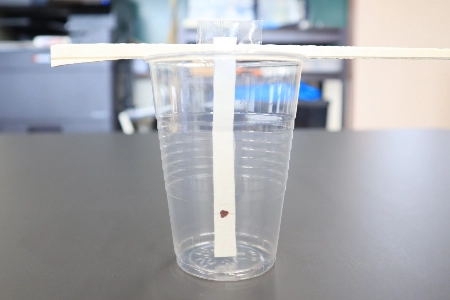

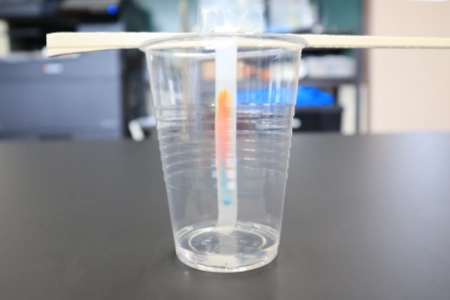

5.プラスチックコップの中に深さ5mm程度まで水を入れます。

6.セロハンテープを利用して割りばしにコーヒーフィルターを固定します。

7.コップの中にコーヒーフィルターをゆっくりと入れます。

8.色が分かれていく様子を観察する

9.コーヒーフィルターを引きあげる

3.自由研究としてのペーパークロマトグラフィーとその考察

もし、自由研究のテーマとしてペーパークロマトグラフィーの実験をやってみたいという方は、このような考え方やまとめ方で進めてみてはいかがでしょうか。

3.1 コーヒーフィルター以外の紙を使ってみる

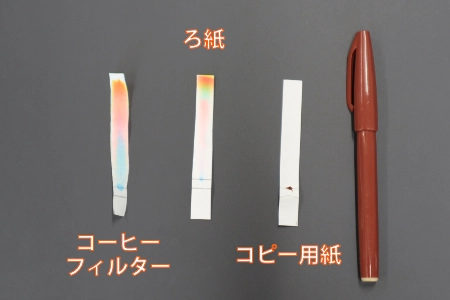

今回の実験ではコーヒーフィルターを利用して実験を行いました。この紙が「コーヒーフィルター」ではなく「ろ紙」、もしくは「コピー用紙」を使った場合でも同じような実験結果となるのでしょうか。

まず「コピー用紙」ですが、そもそも水を吸いにくいこともあって、色の分解をすることができませんでした。

次に「コーヒーフィルター」と「ろ紙」ですが、ろ紙のほうがにじみが少なく色が鮮明に出てきます。

一方で、「コーヒーフィルター」はインクのにじみが大きいため、全体的にぼんやりとした見え方になりますが、インクが大きく広がることから、色の分解という視点からは「コーヒーフィルター」の方が分がありそうです。

3.2 違うメーカーで同じ色の水性ペン

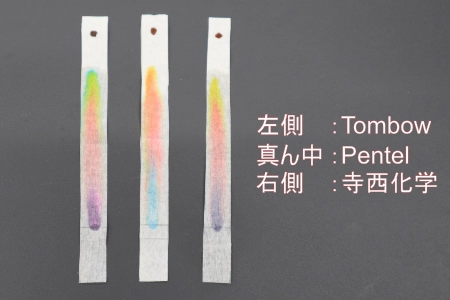

ここまではペンテルの茶色の水性ペンの実験結果を紹介しました。

では、トンボや寺西化学のような違うメーカーの茶色ではどのような結果になるでしょうか。

様々なメーカーの茶色の分解を行うと、同じ茶色に見えても入っている成分に違いがみられるかもしれません。

実際にトンボや寺西化学の茶色でも同じようにペーパークロマトグラフィーの実験結果が上の写真です。

トンボの茶色には緑色が含まれており、寺西化学の茶色には黄色が含まれていることが実験結果から分かります。

つまり、同じ茶色であってもその成分が本当に違うということです!

3.3 油性ペンを使ったペーパークロマトグラフィー

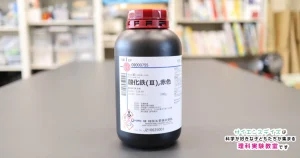

水性ペンの場合は水で実験が出来ますが、油性ペンの場合は水ではなく、エタノールを利用します。

実験方法はここまで紹介してきた実験方法とほぼ同じです。

違う点は水性ペンを油性ペンに変更すること、水の代わりにエタノールを利用することです。

4.ペーパークロマトグラフィーのまとめ

今回は水性ペンの色の分解を行いましたが、同じ原理で葉っぱの色素の分解も可能です。その他にも環境問題でも利用されています。例えば、水の中に危険な物質が含まれていないか、などの調査にも利用されています。

実験そのものはそれほど難しくはないですが、化学分野における物質の分離や特定に使用されるとても大切な技術です。興味を持った人はぜひ自分の手を動かして実験を行ってみましょう!

5.関連記事

ペーパークロマトグラフィーは混ざり合った「インクなどの色」を分ける実験でしたが、こちらの分光器は混じりあった「光の色」を分けるための道具です。

分光器ってどんな道具?

分光器は色を分けるための道具と言うけれど、そもそも分光ってどういう意味なのだろう?