色の実験を行う理由とは

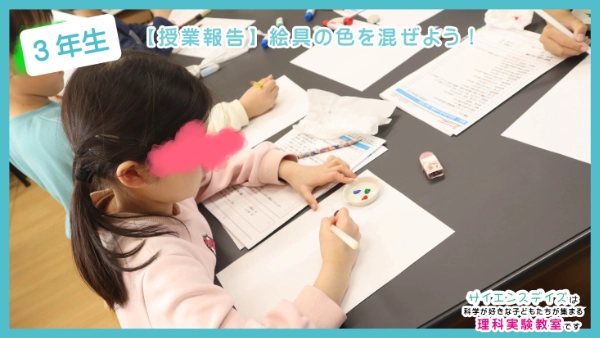

小学校3年生になると、学校でも本格的に理科が始まります。3年生理科の学習指導要領では、観察することを重視していますが、実験教室では間違えてもいいから、予想をしてもらうことを重視しております。ただ、この予想というのは、間違えることを嫌う児童たちにとっては天敵のような存在です。本当に苦手な児童は、どんなにヒントを伝えても、絶対に予想を書こうとしません。

そういった児童たちにも予想を書いてもらうためには、ある程度知識がある単元で、馴染みがあるもの必要があります。それらを兼ね備えているのが今回実験を行った色になります。

小学3年生にもなれば、基本的な色はだいたい覚えていますし、図工で絵具を使った経験もあります。そのため、他の単元よりは実験結果の予想がしやすいと考えています。実際、多くの児童がそれほど悩むことなく実験結果の予想を書いてくれます。クイズ形式にすると盛り上がり効果的です。

では、彼らはどんな予想をしたのでしょうか。

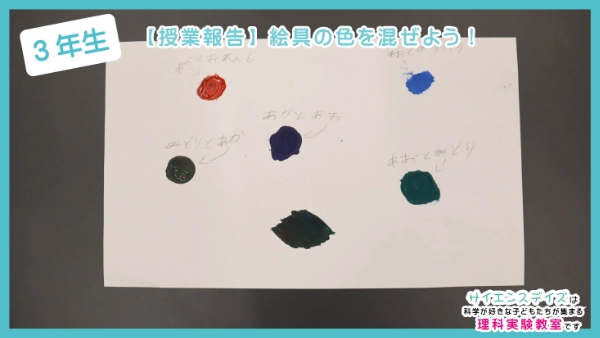

赤色と青色の絵具を混ぜると紫色になると予想する児童はたくさんいました。話しの趣旨とは異なりますが、この組み合わせだけ、紫色と答える率が高いのがいつも不思議です。その一方で、その他の組み合わせの予想は様々です。赤と緑を混ぜると茶色になると答えたり、赤と青と緑を混ぜても紫色と答えたりする児童もいます。

実験で確かめてみよう

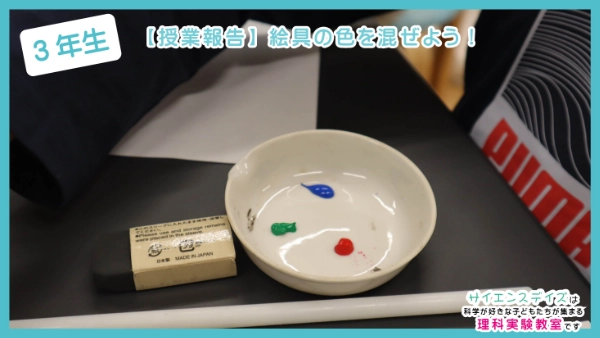

写真を見ていただいてもわかりますが、この実験はこちらが意図したとおりの実験結果にはなりません。なぜなら、2色の色をまったく同じ分量で混ぜるのはとても困難ですし、絵具中の水分含量でも見え方が変わってくるからです。その制御をすることが理科の醍醐味ではありますが、今回はそこを目標ととらえておりません。

ですがそれでもいいのです。この単元での目標は、予想をすることですから。この時点ですでに目標は達成しているのです。あとは、一人一人が楽しくできたという経験があれば、勝手に学び取ってくれます。

減法混色と色の三原色

では実験を行って終わりかというと、そんなことはありません。伝えるべきことはしっかりと伝えております。今回の実験であれば、減法混色と色の三原色という言葉がキーワードとなります。

減法混色とは、混ぜ混ぜるほど、色が黒に近づく色の混ぜ方です。減法混色なんて難しい言葉を使っていますが、絵具を想像すると分かりやすいと思います。絵具のついた筆を洗うために使った水は、最後にはなんともいえない色になっていたことは、大人のみなさんも覚えているのではないでしょうか。この現象こそがまさに減法混色です。

減法混色は混ぜるほど黒に近づく色のことですが、その色の中でもシアン・マゼンダ・イエローを色の三原色といわれています。この三色があれば黒が作れるということです。

予想するという体験

予想をするという大きなハードルがありつつも、今回の実験もわいわいがやがやと、無事に進めることができました。これらのことをふまえた次回の実験は加法混色と光の三原色です。どんな感じになるのでしょうか。

[st-card myclass=”” id=”3423″ label=”混色について” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” webicon=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]