テルミット反応を実験で体験しよう

「そもそもテルミット反応ってどういう仕組み?」という方は、先に理論編の記事を読むのがおすすめです。

👉 テルミット反応の理論をわかりやすく解説

一方で、このページでは実験の具体的な流れや安全な進め方を中心に紹介していきます。

正しい手順を踏めば、テルミット反応は安全に、そして美しく観察することができます。

まずは、実験の基本的な流れをわかりやすく見ていきましょう。

テルミット反応の実験手順(安全重視)

用意する材料

- 酸化第二鉄(Fe₂O₃) 4.0g

- アルミニウム粉末 1.5g

- マグネシウムリボン 8.0cm(着火用)

- 脱脂綿(着火用)

- ろ紙 2枚

- 新聞紙

用意する道具

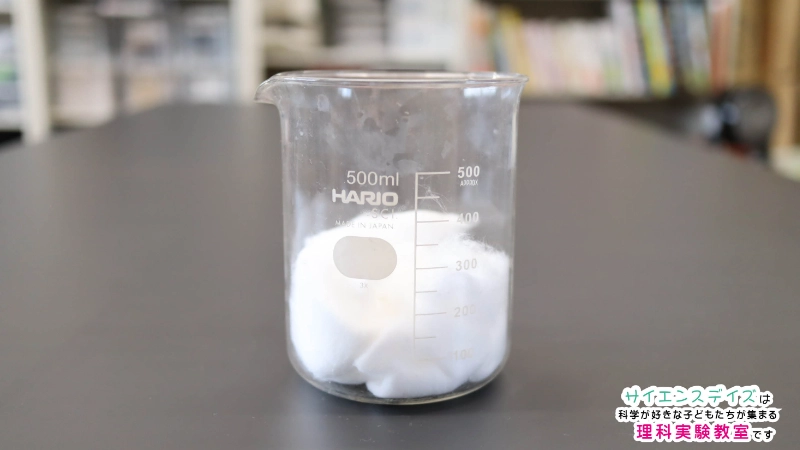

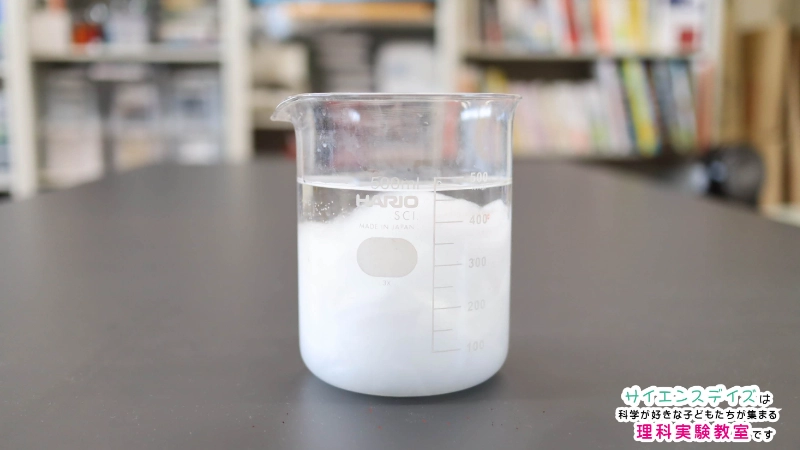

- 500mLビーカー

- 三脚

リング外径はΦ95mm程度がベストです。それ以上大きいと、マッフルが乗らずに不安定になってしまいます。

脚の長さは約205mmで、500mLビーカーに干渉しない高さを選びましょう。 - マッフルのふた(外形100mm程度

- トーチ

- 防護メガネ、耐火手袋

- 消火器

- スプレー

- 鉄板(あると便利)

実験の手順

Step 1:500mLのビーカーに、脱脂綿を約200mL分入れます。

→ ビーカーの中で反応装置を安定させるためのクッションになります。

Step 2:同じビーカーに、500mLの水を注ぎます。

→ 反応後に落ちてくる高温の鉄を冷やす効果があります。

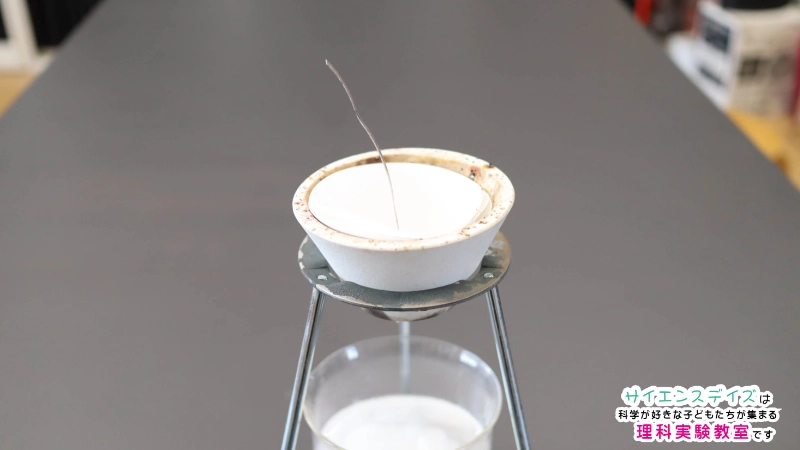

Step 3:ビーカーの上に三脚を設置します。

→ 三脚がぐらつかないように、脚の配置を調整します。

Step 4:三脚の中央にマッフルのふたを置きます。

→ 反応後の鉄がビーカーの中央に落ちるよう、マッフルの位置を正しく調整してください。

Step 5:マッフルのふたの中に、ろ紙を2枚重ねて敷きます。

→ 重さに対する強度が高まり、酸化鉄とアルミニウムの粉末(テルミット混合物)の混合物をしっかり支えることができます。

Step 6:テルミット混合物を、ろ紙の中央に入れます。

→ あらかじめよく混合しておきましょう。

Step 7:マグネシウムリボンを混合物の中央に差し込みます。

→ リボンがしっかり奥まで差し込み、着火しやすい位置にセットします。

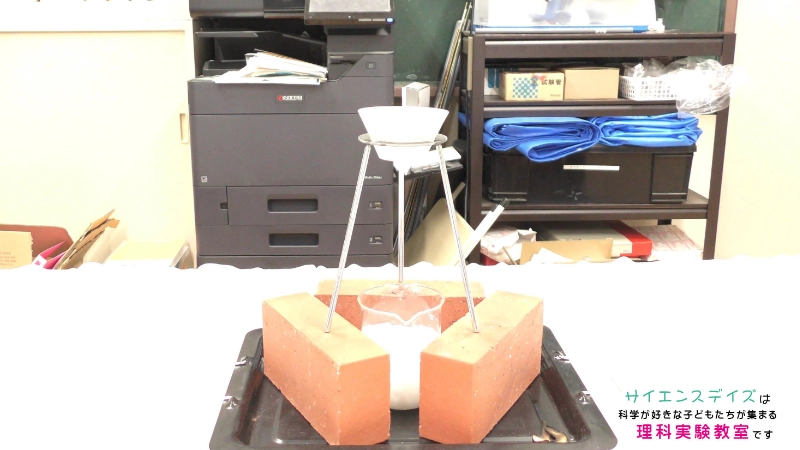

Step 8:机の上に新聞紙を敷き、スプレーを使い水で軽く湿らせておきます。

→ 反応後に飛び散る高温の鉄やアルミニウムが、机に燃え移るのを防ぐためです。

Step 9:鉄板の上にテルミット反応の実験セットを置きます。

→ 机が燃える可能性を少しでも下げるためです。

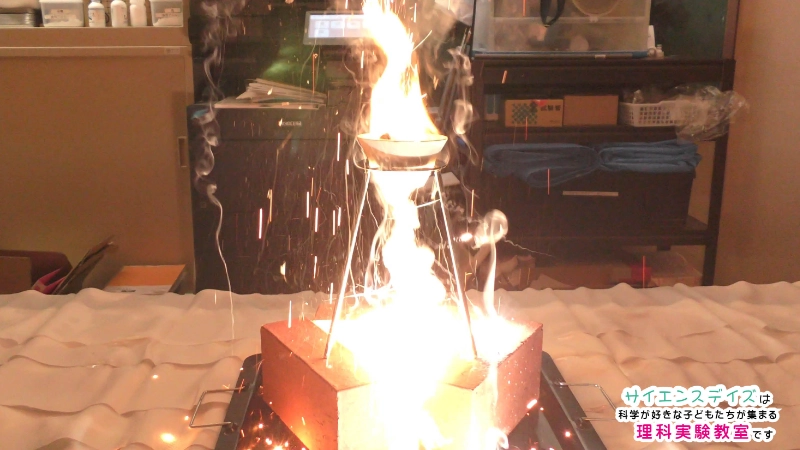

Step 10:安全装備を確認し、周囲の安全を確保したうえで、マグネシウムリボンに点火します。

→ 点火後はすぐに離れ、反応が完全に終わるまで絶対に近づかないでください。

焦らず、確実に、安全第一で進めることが何より大切です。

酸化鉄から鉄を作り出すことができました!

安全に実験するための注意点

テルミット反応は、非常に高温かつ強力な火花を伴うため、安全対策は絶対に欠かせません。

実験を行う際は、以下のポイントを確実に守ってください。

- 防護メガネ・耐火手袋・長袖長ズボンを着用する

- 実験場所の周囲に立ち入り禁止ラインを設ける

- 消火器や砂袋をすぐ使える位置に準備しておく

- 着火後は絶対に反応物に近づかない(特に子どもがいる場合は厳重に注意)

また、安全装備は「身につけるだけ」では不十分です。 実際にどう使うかまで理解しておくことが、自分と周囲の命を守るカギになります。

実験が終わっても油断しないで!【後片付けと安全確認】

テルミット反応が終了したあとも、高温の残留物には十分注意が必要です。

反応が終わったからといって、すぐに触れたり動かしたりしてはいけません。

後片付けの流れ

- 反応終了後は、最低30分以上の冷却時間を取りましょう。

- 完全に冷えたのを確認してから、固まった鉄塊や周囲に飛び散ったアルミナ(Al₂O₃)粉末を回収します。

- 使用したろ紙や脱脂綿は、発熱やくすぶりがないことを確認してから適切に処分してください。

- 最後に、作業現場全体を点検し、異常や残留物がないかを最終確認します。

廃棄物処理の注意

- 鉄塊は、一般的に金属ゴミとして処理可能ですが、地域の廃棄ルールに従いましょう。

- アルミナ粉末(Al₂O₃)は無害ですが、飛散すると細かく広がって清掃に手間がかかるため、丁寧に回収してください。

「後始末までが実験」。

この意識が、安全な化学実験の習慣を作る最後のステップです。

Q&A:実験を成功させるコツを中心にまとめました

テルミット反応について調べていると、よく出てくる疑問がいくつかあります。

ここでは、そうした「よくある質問」にわかりやすく答えていきます!

テルミット反応に酸化第二鉄(Fe₂O₃)が使われる理由

テルミット反応に使われる酸化鉄にはいくつか種類がありますが、 実験で一般的に使われているのは「酸化第二鉄(Fe₂O₃)」です。 ※正式には「酸化鉄(III)」とも呼ばれます。

では、なぜ他の酸化鉄ではなく、酸化第二鉄が選ばれるのでしょうか?

酸化第二鉄と四酸化三鉄のちがい

まずは、テルミット反応に使われる酸化鉄の性質を簡単に見ておきましょう。

酸化第二鉄(Fe₂O₃)は、茶色〜赤褐色の粉末で、「赤さび」と呼ばれるものの主成分です。鉄が空気中でゆっくり酸化してできたものです。

四酸化三鉄(Fe₃O₄)は、黒い粉末で、磁石にくっつく性質があります。「砂鉄」の主成分としても知られています。正式には「酸化鉄(II,III)」と呼ばれます。

見た目や性質が違うだけでなく、反応のしやすさにも違いがあります。このため、実験ではどの酸化鉄を使うかがとても重要です。

理由 反応が安定しやすく、成功例が多いから

酸化第二鉄(Fe₂O₃)は、アルミニウム粉末と混ぜて加熱したときに、比較的スムーズに反応が始まりやすいとされています。

しっかり混ぜて熱を加えれば、火花とともに反応が進み、成功する例が多く報告されています。

中学校や高校の実験では、条件のわずかな違いでうまく反応しないこともあるため、 扱いやすく、過去の実績が豊富なFe₂O₃が選ばれることが多いのです。

なぜテルミット反応にはマグネシウムリボンが必要なのか?

テルミット反応を成功させるには、ただ火を近づけるだけではうまくいかないのを知っていますか?

実は反応を始めるには特別な方法が必要で、ここで活躍するのがマグネシウムリボンです。

その理由をわかりやすく解説します!

理由① テルミット反応には非常に高い発火温度が必要

テルミット反応をスタートさせるには、少なくとも1000℃以上の温度が必要です。

しかし、普通のマッチやライターの火ではおよそ600℃程度しかなく、 直接火を当ててもテルミット混合物には着火できません。

理由② マグネシウムリボンは約3000℃で燃える

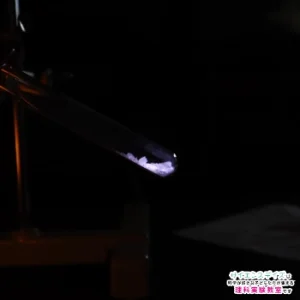

マグネシウムリボンに火をつけると、一気に約3000℃の高温で燃焼します。

この高温によって、酸化鉄とアルミニウムの混合物が十分に加熱され、 テルミット反応を始めることができます。つまり、マグネシウムリボンは「反応のスイッチ」の役割を果たしているのです。

着火時の注意点

- 十分な距離を取って着火する(マグネシウムが燃えるとまぶしく非常に熱いため)

- 長めのトーチや点火棒を使う

- 一度点火したら絶対に近づかない

安全第一で作業しましょう!

マグネシウムリボンを使う理由

- テルミット反応には1000℃以上の高温が必要。

- マグネシウムリボンは3000℃で燃えるので、高い確率で着火できる。

- 細くて柔らかいため、混合物に差し込みやすい

なぜテルミット反応では火柱が立ち上がるのか?

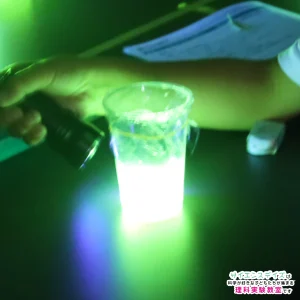

テルミット反応を実際に見ると、まるで小さな火山の噴火のように、勢いよく火柱が立ち上がる現象が起こります。

これは単なる燃焼ではなく、いくつかの科学的な要素が組み合わさって生じる現象です。ここでは、その仕組みをわかりやすく解説します。

理由① 高温で溶けた鉄が飛び散るから

テルミット反応は非常に発熱量が大きく、生成される鉄(Fe)の温度は反応中に2000℃〜2500℃近くに達することがあります。

そのため、鉄は瞬時に融点(約1538℃)を超えて溶融し、液体となります。この溶けた鉄が飛び散る際に空気中で小さな粒となり、明るい火花を伴って拡散します。

理由② 高温のアルミナ微粒子が光を放つから

反応によって生成される酸化アルミニウム(Al₂O₃)は、高温の微粒子として空中に飛散します。

アルミナは燃焼しているわけではなく、非常に高温のため赤熱という現象を起こし、白熱光を放ちます。

これは、金属やその酸化物が高温状態で発光する自然な現象であり、「黒体放射」に近いメカニズムです。

理由③ 空気との反応でさらに火花が生まれる

飛び散った溶融鉄やアルミナの微粒子の一部は、空気中の酸素とわずかに再反応することがあります。この微細な酸化反応により、小さな火花や光点が追加され、火柱全体の複雑で鮮やかな印象を強めます。

火柱の発生のまとめ

| 要因 | しくみ |

|---|---|

| 溶融鉄の飛散 | 高温で溶けた鉄が飛散し、火花を伴って空中に拡散する。 |

| アルミナ粒子の赤熱 | 高温の酸化アルミニウム粒子が赤熱し、白熱光を放つ。 |

| 空気との再反応 | 一部の粒子が酸素と反応し、小さな火花を追加する。 |

これらの要因が重なり合い、テルミット反応特有のダイナミックな火柱現象が生じるのです。

テルミット反応はどこで使われている?【応用例まとめ】

金属精錬・エネルギー源としての応用

テルミット反応は、産業分野でもその高温性を活かしてさまざまに活用されています。

たとえば、金属精錬の現場では、酸化物から金属を取り出す「還元反応」としてテルミット法が利用されることがあります。高純度の金属が求められる航空機部品や研究開発の分野で、非常に役立っています。

また、外部電力が使えない極限環境や災害時の応急処置にも対応可能なため、テルミット反応は「電源不要の高温熱源」として注目されています。

ただし、一度反応が始まると途中で止められない特性から、取り扱いには高度な知識と慎重な準備が求められます。それでも、そのシンプルさと強力な熱エネルギーから、現在でも多くの現場で必要とされている技術です。

レール溶接に使われるテルミット反応

私たちが普段乗っている鉄道のレールは、実はテルミット反応によって接合されていることがあります。

工場で製造されたレールは、そのままでは長さが足りないため、現場でつなぎ合わせる必要があります。その際に使用されるのが「テルミット溶接」です。

この方法では、テルミット反応によって得られた約2500℃の溶融鉄を流し込むことで、レール同士の隙間をしっかりと埋めて接合します。

電気溶接が難しい場所でも使用でき、短時間で高い強度の接合が可能なため、鉄道工事では現在も重要な技術とされています。

特に新幹線や貨物列車のように高い荷重がかかる路線では、継ぎ目の強度が非常に重要です。

そのため、テルミット反応の持つ爆発的な熱エネルギーが、鉄道インフラの安全を支えているのです。

おわりに

テルミット反応は、一見ただの「派手な化学実験」に見えるかもしれませんが、その背後には精密な化学反応と、現実社会で活かされている確かな技術があります。

私たちの足元を支える鉄道から、金属をつくる産業の現場まで——

この高温反応が、思った以上に身近なところで活躍していることに驚いた人もいるかもしれません。

科学は、教科書の中だけで終わらない。

今回の記事が、そんなことを少しでも感じるきっかけになればうれしいです。

反応の背景やしくみについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの理論編もぜひチェックしてみてください:

👉テルミット反応の理論をわかりやすく解説

参考文献

- 近藤敏秋,「マッフルを使って簡単に行うテルミット反応 (酸化還元反応)」, 化学と教育 41巻10号 (1993), J-STAGE 論文PDF

その他の記事

身近な“重曹”の正体とは?炭酸水素ナトリウムを実験で徹底解説!

重曹の正体「炭酸水素ナトリウム」をやさしく解説!加熱や酸との反応で泡が出る理由、身近な活用法まで実験付きで紹介します。

蛍石(フローライト)とは?その魅力と特徴

蛍石(フローライト)の特徴や色、ブラックライトで光る仕組みを解説。化学式や濃硫酸との反応など、蛍石の性質や活用例も紹介しています。