🌀【理科×工作】折り紙で風車づくり!風の力を体験しよう|サイエンスデイズ(2025年4月1日)

今回の理科実験教室では、身近な素材「折り紙」を使って、風の力でくるくる回る“風車”づくりにチャレンジしました。

ただ作って終わりではなく、「風で回る」という現象を目で見て、手で感じる――そんな体験型の理科授業です。

手先を使う工作を通して、集中力や巧緻性(こうちせい)も自然と育まれる、理科とものづくりを融合させたハイブリッド授業になりました。

✂️ 授業の目的

- 定規を使って正確な線を引けるようになる!

- はさみを器用に使いこなせるようにする!

今回は、そんな“道具の使いこなし”をテーマにした授業を行いました。

小学生になると、「自分は不器用かも…」と感じ始める子が少しずつ出てきます。

でも実は――本当に器用・不器用の差が出てくるのは、もう少し先の話。

それよりも大きな違いは、「道具を正しく使えているかどうか」という点です。

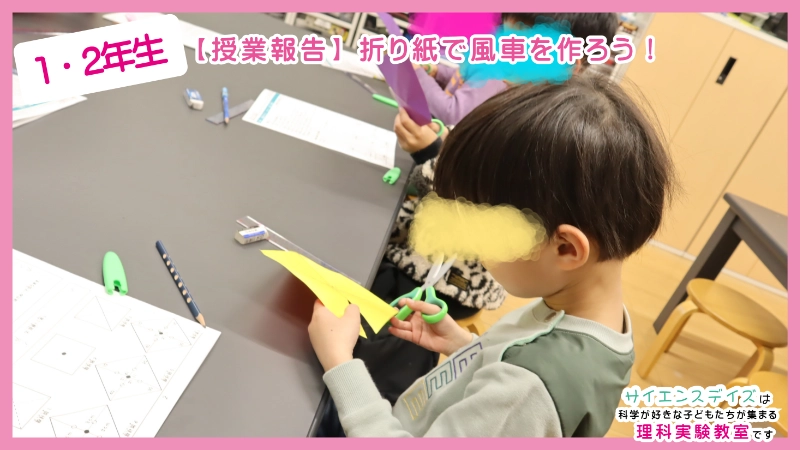

たとえば、定規でまっすぐ線を引くとき、うまく手を添えられていなかったり。

ハサミで切るとき、刃の向きや紙の持ち方がなんとなくズレていたり。

そういった“小さな使い方のコツ”を知っているかどうかで、子どもたちの「できた!」の実感は大きく変わります。

今回は、そんな道具の使い方をじっくり練習しながら、風車づくりに挑戦!

遊びながら、“ていねいに作る力”を身につけてもらうことをねらいとしました。

授業の様子

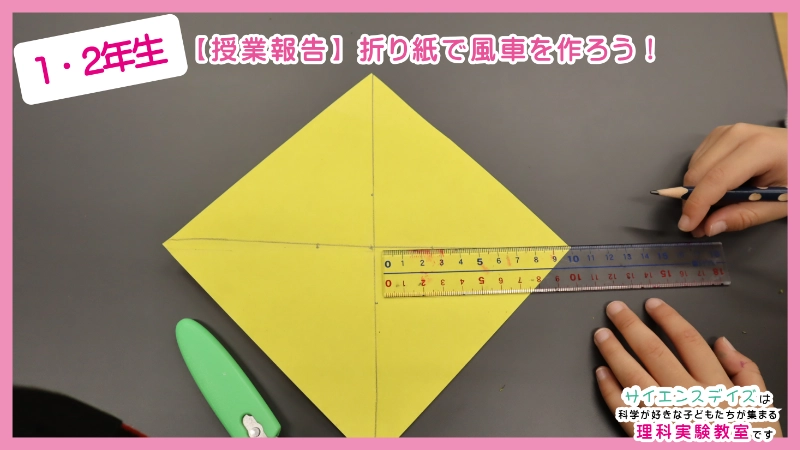

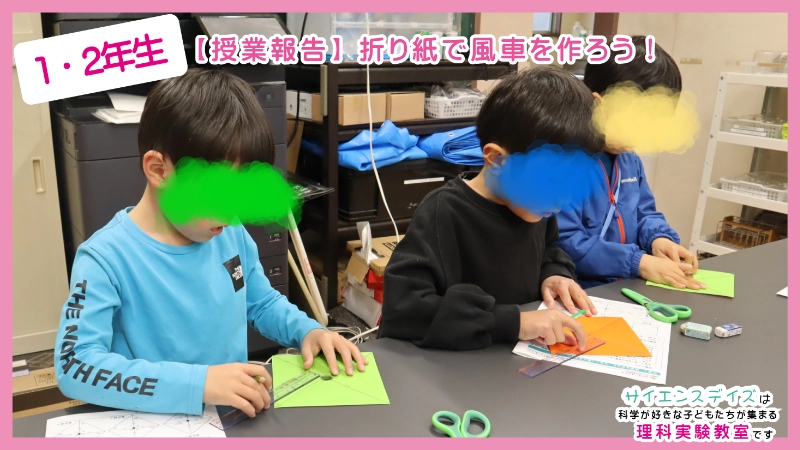

使う材料は、正方形の紙、定規、ハサミ、のり、つまようじ。

身近な道具ばかりですが、ここにたくさんの「学びのタネ」が詰まっています。

まずは紙をきちんと正方形に折って、定規を使って対角線に線を引くところからスタート。

このまっすぐな線が、風車の美しさとバランスを決める大事なポイントです。

線が引けたら、その対角線に沿って中心に向かってハサミで切り込みを入れ、

四つの角の一部を折って中心に集めると、だんだん風車の形になっていきます。

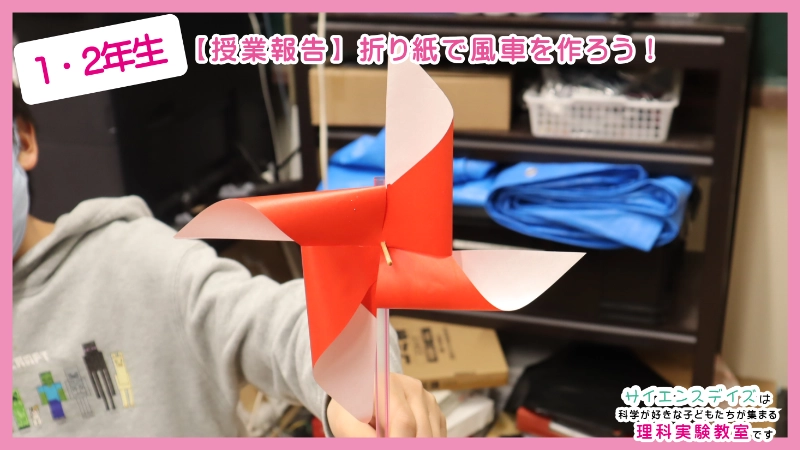

仕上げにのりでしっかり固定すると、手作り風車の完成!

でも、ここからが本番。

完成した風車を手に、外で風を受けてみると――

くるくると回り出す風車に、子どもたちは大歓声!

「わあ!まわったー!」

「ぼくの、すごく速いよ!」

大人にとっては“当たり前”の現象でも、

子どもにとっては、目の前で「風が形を動かす」体験そのものが感動的なんです。

風車をもっと速く回したい!という気持ちから、

子どもたちは自然と風の向きや体の向きを意識しはじめます。

「どっちから風が来てるかな?」「こっちに向けるとよく回る!」――

そんな試行錯誤の中で、風を“感じる力”と“観察する目”が育っていきました。

🧪【体験授業のご案内】風車の実験、実際に体験してみませんか?

「うちの子にもやらせてあげたい!」

「こういう細かい作業、家だとどう教えていいか迷ってしまって…」

そんな保護者の声を受けて、サイエンスデイズでは浜松市内で体験授業を随時開催中!

理科の不思議+工作の楽しさが詰まった“学びの入口”を、ぜひお子さんにも。

📩 お申込み・詳細はこちら → [体験授業のご案内ページ]